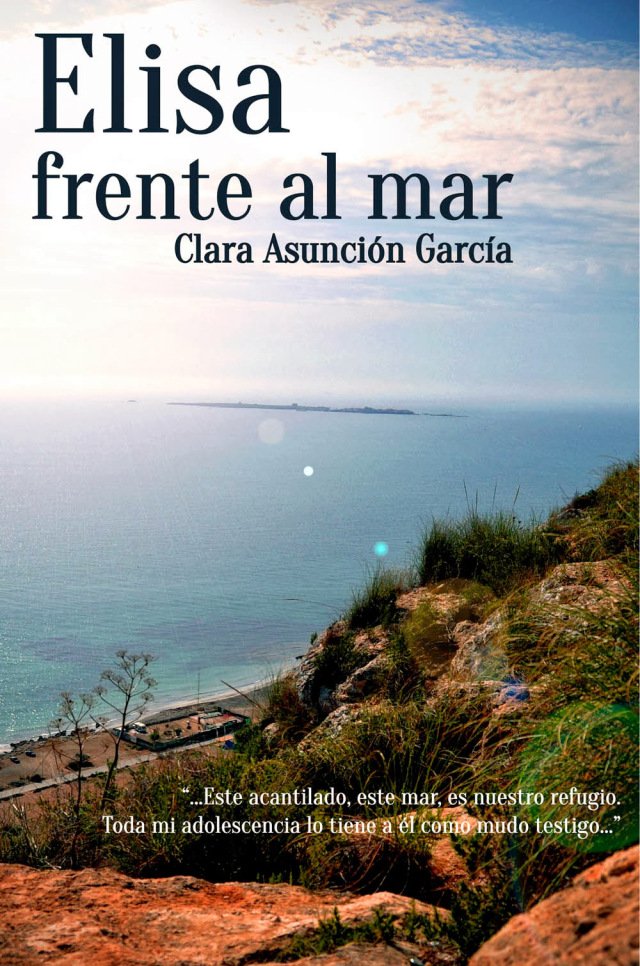

Estas palabras pertenecen a uno de los personajes (Elisa, precisamente) de mi novela “Elisa frente al mar” (sí, lo sé. Esto va a ser un poco raro. Cual Paco Umbral de pelo rizado, voy a hablar de mi propio libro. Me tomo la libertad de hacerlo, porque quería decir una cosita y quería hacerlo de forma pública. Ya me perdonarán ustedes el egocentrismo, si eso).

Para quien no la conozca, la novela gira en torno a la historia de amor, pérdida y renuncia que marca la vida de dos mujeres a lo largo de casi 30 años. También habla, finalmente, de reconciliación. Con el pasado y con una misma.

No es ningún secreto que este libro es la niña de mis ojos. Lo supe nada más escribir su última línea (en un proceso que podría calificar casi de febril y que duró poco más de dos semanas). Sin embargo, cuando lo terminé, nunca, en ningún momento, preví el alcance que llegaría a tener. Pensé que solo sería un desahogo, un reventón emocional. No recuerdo exactamente la razón del mismo. Porque, sí, volví a reencontrarme con la Elisa real, tras casi tres décadas sin verla, pero eso ocurrió dos años antes de escribir el libro (no sé, debo de ser mujer de reventones lentos…). Y, por si alguien se lo ha preguntado (que sé que sí), la novela no es autobiográfica. Nunca hubo una Elisa como tal, ni yo fui nunca una Nuria. La historia es inventada en un 90%. Pero sí es personal. Tan personal como lo son las emociones y los sentimientos sobre los que la cimenté.

Sea cual sea la razón, la escribí. Y lo hice desde la nostalgia, el sentimiento de pérdida y, también, un tardío cabreo (marca de la casa). Porque escribirla fue como recibir un bofetón. Como despertar de un largo letargo. Y lo fue porque, al terminarla, me di cuenta, perpleja (madre, qué espesita soy), de que había vivido siempre con una perenne sensación de pérdida, y que esta, realmente, lo había hecho camuflada bajo otra forma más engañosa: la resignación. Toda la vida que no pude vivir. Todos los sentimientos que no pude sentir (o, más bien, compartir). Tal y como dice Nuria en la novela: Nunca cuchicheé al oído con mis amigas sobre la chica de 6º A. Nunca tuve la oportunidad de declararme a ninguna. Nunca paseé de la mano con mi novia al salir de clase. Nunca ningún adulto me tomó el pelo preguntándome si ya tenía novia, si llevaría a mi chica a cenar, si contaban con ella para la celebración, cualquier celebración. Nunca pude volar y la niñez terminó y la adolescencia se perdió y esa amputación, esa obligación de espiar desde la sombra lo que a otros se permitía gritar a pleno pulmón, mutiló una parte vital de mí.

Sí, siempre había sido consciente de que había perdido una parte gigantesca de mi experiencia vital (los 15, 17 o 19 años nunca, nunca, vuelven. Porque solo se tiene esa edad una vez en la vida. Esa edad y cómo recibes, vives y experimentas los sentimientos). Pero también, al parecer, había asumido que era lo que había, que había ocurrido así y ya está, que no tenía que darle más vueltas, porque, entre otras cosas, como he dicho, no hay vuelta atrás (Estoy hecha de todos los reproches nacidos de las palabras que nunca pronuncié, de las cosas que nunca hice. Y, finalmente, de las que consentí). Y lo hacía desde la misma justificación de siempre: eran otros tiempos, no había tanta información, ni referentes positivos. La homosexualidad era una de esas cosas que, si salían en una conversación, automáticamente los interlocutores bajaban el tono de voz, relegándolo a incómodos (y censores) susurros (… condenarnos a vivir en voz baja…).

Tuvieron que pasar tres décadas para que todo esto me reventara dentro como tenía que ser (¿he dicho ya que soy algo lenta para las crisis vitales?). Y, cuando lo hizo, lo hizo en forma de novela, bajo el nombre de una mujer, Elisa, que arrastra consigo (se lleva por delante, más bien) a otra, Nuria. Bien, la escribí y pensé: “Vale, te has desahogado. Es tu historia más personal y, probablemente, la única que escribas de ese tipo. Ya está”. Decidí compartir la historia, publicándola, y pensé que solo sería un libro más. No para mí, desde luego (porque desde el primer momento supe que era MI libro), pero, de verdad, nunca pensé que podría llegar a serlo también para otras personas.

Ahí fue donde me equivoqué (soy un zote, sí. Culpable). Porque en el año que ha transcurrido desde que lo saqué he recibido tanto y tan emotivo feedback de sus lectoras (la inmensa mayoría, mujeres y, de estas, prácticamente todas lesbianas) que fui una idiota al pensar que solo yo vería su “valor” (sentimental). Sin embargo, prácticamente desde el mismo momento de su publicación, empezaron a llegarme comentarios y correos privados. Y empecé a entrever el alcance de la historia. El alcance tanto físico como emocional. Físico por la, a veces, gran distancia en kilómetros que me separa de algunas de las mujeres que se han tomado la molestia de escribirme para hablarme del Elisa, contarme cómo les ha llegado y qué les ha ocurrido al hacerlo (mujeres de otras culturas, y que lo han hecho desde lugares tan lejanos como EEUU, México, Argentina, Colombia…). Y emocional porque, a través de esas mismas personas, la mujer que ahora soy se ha reconciliado en parte con la niña de ese Elisa, la que miraba la vida asomada tras una esquina.

Porque si las lectoras me dais a mí las gracias por esta historia, yo os las doy a vosotras mil veces por devolvérmela en forma de experiencias personales, por hacerla de carne y hueso, por poner vuestros nombres delante de ese mar que actúa como metáfora. Porque, por las emociones desnudadas en esos (generosísimos) correos y comentarios, esa niña ha sabido que, realmente, nunca estuvo sola en lo que sentía (ni era tan rara, equivocada, tarada, enferma o sucia).

Y a veces siento un vértigo enorme. Lo confieso. Un vértigo inmenso, porque algunas de las que me habéis escrito (mujeres en mi misma, o superior, franja de edad) lo habéis hecho para decirme que la lectura del Elisa os ha despertado sentimientos enterrados. Os ha removido muchas cosas dentro. Os ha hecho reflexionar.

Replantearos vuestra vida.

Tocar de ese modo vidas ajenas (decidme si no es para estar abrumada).

Pero no solo siento vértigo y no es solo por esas mujeres. También siento pena, y rabia, y las siento porque entre las que me han escrito también hay chicas que apenas sobrepasan la veintena. Que me dicen que se sienten como Nuria, o como Elisa. Y eso es terrible. ¿Chicas de apenas veinte años que se sienten identificadas con la historia? ¡¿Por las penas y vaivenes de unas mujeres arrolladas por los convencionalismos y estrechez de miras de treinta años atrás?! ¿Por tanta pérdida, tantos miedos, tantas fuerzas externas que arrinconaron lo que sentían?

Pero, ¿qué hemos hecho? O, peor, ¿qué no hemos hecho para que eso sea así? Yo he asumido mi vida amputada porque la época era la que era. ¡Las pérdidas del Elisa corresponden a una chica de hace casi tres décadas! Era una historia del pasado y, aunque muy consciente de que no todo está conseguido y de que todavía queda mucho camino por delante, quería pensar que, a día de hoy, tanto Nuria como Elisa tendrían las herramientas suficientes, tanto emocionales como legales, para mandar a tomar por saco convencionalismos sociales y miedos, propios y ajenos.

Y, ¿entonces? ¿Por qué una chica del año 2014 le escribe a una de 1984 para decirle cuánto y de qué modo ha llorado leyendo el libro, porque veía parte de su vida reflejada en él? ¿Qué o quién falla? ¿A quién puedo echarle la culpa de estas Nurias y Elisas del siglo XXI? Porque culpables hay. Claro que los hay. Aquí van unos cuantos: ideologías conservadoras, religiones nefastas, deficiente educación en valores, desconocimiento, ignorancia… Los mismos fantasmas de siempre, los mismos espectros que parece que nunca dejarán de acecharnos.

En un momento dado de la novela, Nuria reflexiona sobre la cobardía de Elisa: No puedo reprochárselo, no fue ella la que metió ese miedo en todos nosotros, no nació de ella, de ninguno de los que lo padecimos. Fue siempre un invasor indeseado inoculado por otros. ¡Perder tanto luchando en tantos frentes! Teníamos que crecer, madurar y, al mismo tiempo, batallar. Contra todo lo aprendido, todo lo insinuado, lo callado, lo ocultado, lo reprimido. Contra un conjunto de valores erróneos, indignos, un lodazal de represión transmitido de generación en generación. Muchos y muchas hemos llegado agotados hasta aquí, no pueden no entenderlo, no pueden dejar de comprender que las dudas formaran parte también de nosotros, pero no porque nos rechazáramos per se, sino porque nos enseñaron a hacerlo. Y yo me pregunto: ¿sigue esto siendo válido hoy en día? ¿Es esto lo que les pasa a estas chicas del s. XXI? ¡¿Con todo lo que hemos avanzado?! Y, si es así, vuelve a surgir la pregunta: ¿qué podemos hacer?

No estoy muy segura de tener la respuesta. Sí, hemos avanzado mucho, muchísimo. Pero sigue habiendo chicas que sienten el mismo miedo que le rompió la vida a Elisa y, por extensión, a Nuria. Sigue habiendo chicas que pierden como lo hizo Nuria, porque chicas como Elisa tienen tanto miedo, tanto, que prefieren vivir una vida de mentiras a dar un paso al frente. Y del mismo modo que no tengo la respuesta, no creo tener la solución. Sí, he escrito esa historia, pero yo no puedo poner más ejemplo que lo que yo hice: vivir. Como lo que soy. Sacarlo de la oscura zona de cuchicheos para incorporarlo a las conversaciones del día a día. Y, así, lograr que (¡al fin!) me preguntaran si ya tenía novia, o si ella iba a venir al cumpleaños de Fulanita o a la boda de Menganito (y, por cierto, a tomarme eternamente el pelo porque no le gusta la cerveza).

Eso es normalidad. Eso es vida. Eso es lo que tiene que ser. Y lo que yo querría es que esas mujeres en la mitad de su vida pudieran (pudiésemos) volver al principio del camino, ya con todas las cartas ganadoras en la mano (imposible. El pasado no puede volver a vivirse). Lo que yo querría es que esas chicas en el principio de la suya no tuvieran que llegar hasta donde ellas llegaron (llegamos), solo para acabar echando una desoladora mirada atrás. Que mirasen siempre al hoy y al mañana (podéis hacerlo. Tenéis todo el futuro por delante).

Lo que yo quiero es que nadie pierda. Que nadie renuncie.

No soy quién para aconsejar nada a nadie, porque las circunstancias personales de cada una solo las sabe una misma. Pero, por decir, diría: salid al centro de la calle. Porque todo lo que dejéis atrás os va a pesar como una losa el día de mañana. Que solo hay una, y que todo lo que no viváis en esa única vida por miedos impuestos (o autoimpuestos) no servirá nada más que para llenar de puntos oscuros lo que al final se convertirá en un mapa de dolor.

Y que gracias, infinitas, por estar al otro lado de las páginas (y más allá).