Yo tenía veintitrés años, corría el año 1991 y todo era una mierda, cuando leí por primera vez “Carol”, de Patricia Highsmith. Cuando lo terminé, apenas unos días después, todo seguía igual a ras de piel: seguía teniendo veintitrés años, todavía estábamos en 1991 y sí, menuda mierda era todo.

Pero.

Algo había cambiado, algo no tan pequeñito ni poco relevante, debajo de esa piel que sufría los estragos del calor de ese verano del 91. Algo provocado por la última frase del libro, que resumía la resolución de uno de los personajes y, por ende, la esperanza de toda la historia. Bien por ti, chica, recuerdo que pensé al leer la última frase. Bien por ti.

“Y por mí, joder”, digo ahora, más de veinte años después de esa primera lectura. Por mí y por todas las que una vez leímos ese libro en una época de mierda, desde la sombra y la ocultación y las palabras en voz baja y las miradas esquivas. Y sí, es un libro, solo un libro, vale. Una historia inventada, también. Pero un libro y una historia y un mensaje, una emoción, una esperanza, que no es poco, cuando apenas tienes nada. De acuerdo, no es que cuando terminara de pasar la última página la vida dejara de ser un asco, o que se me apareciera de súbito mi Carol envuelta en un abrigo de visón (cosa que, por otra parte, le habría provocado un señor sofocón, dadas las altas temperaturas de la época…). Pero me permitió soñar. Porque a mí, como a Therese, lo que más me gustaba era soñar. Porque yo, como Therese, sentía la misma desesperanza “de no llegar a ser nunca la persona que quería ser ni hacer las cosas que quería hacer”. Y así, durante sus casi trescientas páginas, dejé de ser yo y fui esa dependienta de unos grandes almacenes a la que el futuro se le presentó un día cubierto por ese abrigo de visón. Fui Therese y sus sentimientos, y sus miedos, y sus dudas. Y, sobre todo, lo fui en su victoria final sobre sus temores y entré junto a ella en el Elysée buscando a Carol en la penumbra (Carol, que también se había liberado ya de sus propias cadenas) y pronuncié esa deliciosa frase, tan aparentemente sencilla, banal: “Estoy buscando a una persona”.

No, la lectura de “Carol” no se llevó la mierda, pero supuso ese latido bajo la piel que me permitió pensar: ¿Por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no a mí? Y, sobre todo, me dio una de esas frases tótem que se te meten dentro y pasan a formar parte de tu ADN, palabras como ramas salvadoras, que te permiten sacar el cuello por encima del agua, afianzar los pies sobre la tierra para resistir embates: “Vivir contra mi propia naturaleza, eso es degeneración por definición”. Palabras como escudo, palabras como espada. Curiosamente, extrañamente, había olvidado hoy, dos décadas después, que fue en ese libro donde las descubrí. Como esas sentencias que acaban siendo tan universales que su origen se diluye en la nebulosa de lo que está destinado a perdurar. Y, como una idiota, hacia el final ya del libro, que ahora releo por enésima vez, me las encuentro, y siento un sobresalto teñido de nostalgia, porque es como reencontrar ese perdido juguete de la niñez, o a esa amiga también perdida en la que hacía mucho tiempo que no pensabas pero cuyo cariño descubres que mantienes intacto dentro de ti. Y, así, me reencuentro con esas palabras que tanto se me metieron dentro, que tanto significaron para mí, que me dieron una razón y una victoria sobre la sombra. Las leo, me saltan a los ojos de súbito, sin esperármelas y, como una idiota, me emociono, sonrío y pienso: Dios mío, estabais aquí... Y es un momento agridulce, de sobresalto, de aguda melancolía, pero no por un tiempo de mierda, sino por la pieza que representa de mí y que casi había olvidado, hoy, muchos años después, yo, que ya soy más Carol que Therese. Tristeza por ese fragmento de mí tan desorientado, perdido, siempre tan al límite. Y pienso que, si pudiera volver atrás en el tiempo, iría a verla, y no solo a ella, a esa yo de hace más de veinte años, iría más atrás, mucho más, y me plantaría delante de la niña de ocho años que se enamoró de aquella otra niña de pelo claro, pantalón de pana y camisa blanca, y le diría, le diría a las dos: “Tú tienes razón y el mundo está equivocado. Porque el amor es la verdad”. Y, sí, vale, eso no nos salvaría a ninguna, ni a mi yo de ocho años, ni al de veintitrés, ni siquiera al que ahora soy, fundidos ya prácticamente los cuarenta, no lo haría, no nos salvaría de todos los traspiés y todas las torpezas y todos los sinsabores, porque sí, no hay mayor certeza, claro, pero tampoco mayor error que el que se da en el amor.

Pero al menos esos yoes míos podrían partir desde la misma casilla de salida que el resto de mis congéneres, en cuanto a la posibilidad, en cuanto a ese ¿Por qué no? Porque sería “Dios mío, ¿me corresponderá, le gustaré, me querrá? ¡Joder!, ¿por qué me habrá tenido que salir este maldito grano justo ahora?”, y luchar solo con las mariposas en el estómago y los nervios y el vértigo de las notitas garabateadas a escondidas y las amigas correveidiles. Sería eso, y no hacerlo contra los dedos que te señalan llevando el depravada, enferma o sucia en sus hirientes yemas.

Porque tan increíble es como triste que una novela escrita en los años cincuenta tocara de ese modo, cuarenta años después, el alma de una nueva Therese, manteniendo intacta su capacidad de identificación. Pero infinitamente más triste que lo siga haciendo a día de hoy, a más de sesenta años vista. Porque, lamentablemente, hoy día sigue habiendo demasiados Richard que califican nuestro amor de sórdido, patológico, desarraigado y enfermizo. Lamentablemente, todavía demasiado a menudo, en demasiados sitios (y uno solo ya lo es, demasiado, excesivo, terrible) el mundo entero está dispuesto a convertirse en nuestro enemigo.

Y eso fue “Carol” para mí, en aquel lejano año de 1991. Un antes y un después. Hasta entonces había sido siempre como viajar en un tren con las ventanillas cegadas, como caminar con piedras en los zapatos, como apartar la mirada ante una escena incómoda. No saber, no encontrar. Había sido siempre callar y callar, tener el cupo rebosante de remordimientos, de preguntas sin respuesta, de autorreproches, evasivas, miradas huidizas. No saber siquiera dónde buscar. Había sido también no ser yo, no ser un tú real para los demás, una ella para cualquiera. No tener un nombre blanco, ahogado este, sepultado, por el impuesto. Feo, sucio, temiendo siempre meter la mano en el estanque y remover el fondo, por temor a no encontrar más que fango en su lecho, a encontrar solo lo que los demás decían que encontrarías.

Y así era todo siempre silencio, el imperfecto, el que incomodaba y hacía que evadieras la mirada, el que dejaba espacios en blanco que no deseaban ser rellenados. El que callando otorgaba, pero de forma equívoca. Porque no callabas por que no encontraras palabras, lo hacías porque los demás no querían escucharlas, no como tú querías contárselas, no como tú desearías que te las contaran a ti. Porque no existían todavía las palabras bonitas. Nadie se había sentado a escribirlas, o tú, al menos, no las conocías.

Ella, lo sé, nunca pensó en mí al hacerlo. En ninguna de nosotras, probablemente. No lo hizo y no fue necesario. Patricia se sentaría a escribirlas, estoy segura, desde ese maravilloso egoísmo que nos empuja a sacar lo que llevamos dentro, sea como sea, le importe a quien le importe, acabe o no siendo leído. Desde esa quemazón que te obliga a convertirte en un mero instrumento de tu interior, en una herramienta de carne y hueso, en un puente entre dos mundos.

La lectura de esas líneas expulsadas de ese interior fue para mí una suerte de varita mágica que empezó a cambiar todo eso. A llenar de luz y nombres blancos el mundo. Que sacó las piedras de mis zapatos, quebró la oscuridad que cegaba las ventanas, me dio aliento para meter la mano en el estanque y removerlo y ver el reflejo del sol en los caprichosos arcos formados en sus cristalinas aguas, ver mi propio reflejo en ella, por primera vez, verme a mí misma en toda su extensión, como todo lo que era y me hacía ser. Me dio un rayo de luz, sonrisas al final, una frágil paz en la última página. Y sus palabras golpearon las mías, dormidas, que tardaron mucho, mucho en despertar. Pero lo hicieron. Y todo porque una mujer fue lo suficientemente egoísta como para sentarse a escribir otros nombres para las cosas. Porque dejó de lado por un instante su universo amoral, pesimista, culpable y criminal. Porque, por una vez, apartó los cadáveres que yacían a sus pies para darle una oportunidad a la esperanza, porque se decidió a elegir uno de los dos lados que separaba la delgada línea entre el bien y el mal, legándonos una historia donde el primero tenía una oportunidad.

Todo eso hizo Patricia.

Y tal vez “Carol” sea una de esas historias que solo puedas leer una vez en la vida para que te toque de un modo especial. Hacerlo en la época precisa, sea hace cuarenta o sesenta años, hoy, mañana, porque no importa tanto el momento temporal como el vital, para sentir el escudo y la espada, para identificarte o esperanzarte, para impugnar el rechazo de Richard o inundarte del bálsamo de la normalidad de Dannie: “Yo creo que cada uno debe vivir su vida”.

Eso fue lo que me pasó a mí en aquel verano del 91. “Carol” fue una lectura recurrente desde esa primera vez, lo fue durante años, y su mensaje se mantuvo intacto en su fuerza, en su final esperanzador, y fue así hasta que, probablemente, dejé de ser Therese, la Therese insegura y vacilante del principio de la novela, y di el paso a la Therese que entró en el Elysée al encuentro de su futuro. Y después ya no fue lo mismo, como no lo ha sido esta última y más reciente lectura. La “Carol” que yo mantenía en mi memoria ha cambiado, como lo he hecho yo. No ha sido ni a mejor ni a peor, solo diferente. Ya no tengo veintitrés años, la mierda ha alcanzado un nivel aceptable, tengo a mi Carol y ahora soy yo la que escribe (esto, por sí solo, ya merecería otro viaje en el tiempo que, estoy segura, dejaría con cara de pasmo a ese yo mío de hace dos décadas…).

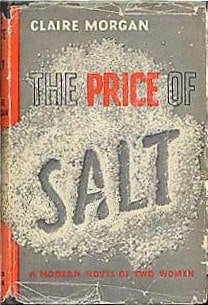

Y aquí estoy. Los años han pasado, yo he marchado con ellos y, en efecto, “Carol” ya no es la misma lectura, como yo no soy la misma persona. Y estoy casi segura de que, así como yo no soy la misma de entonces, Therese tampoco lo sería. Tal vez incluso se haya convertido en Carol y tenga a su propia Therese, no lo sé. Pero está bien, porque fui la que fui entonces, para bien o para mal, y pude leer ese libro una vez de modo que ocupara un lugar privilegiado en mí. Y sí, creo que solo hay una primera vez en la vida para “Carol”, como solo la hay para muchas cosas en esta vida que se convierten en parte de ti. Para mí fue así y fue suficiente. Más que eso. Al final del prólogo que añadió en la edición de 1989, cuando descubrió al mundo que Claire Morgan era ella, Patricia Highsmith escribió: «Me alegra pensar que este libro le dio a miles de personas solitarias y asustadas algo en que apoyarse».

Yo fui una de esas personas. Y han pasado decenas de años y cientos de libros, pero el mensaje de “Carol” se mantiene intacto: no importa, sigue, hazlo, inténtalo. Y ahora, cuando es a mí a quienes se dirigen esa personas asustadas o tocadas, cuando me escriben palabras casi calcadas a esos “Gracias por escribir una historia así, es un poco como mi propia historia…” que le escribían a ella, me encantaría que siguiera entre nosotros para decirle: “Gracias, Patricia, por escribirla”. No sabes hasta qué punto tu libro ha traspasado fronteras, edades y décadas. Hasta qué punto debería ser tu alegría constante y plena. Hasta cuándo tus palabras seguirán llegando a personas todavía solitarias, todavía asustadas. Cuán preciado es el precio de la sal para todas las que nos asomamos a tu libro por primera vez.

Y, finalmente, no puedo dejar de pensar: El mundo ha dado una vuelta entera y aquí estamos.