No sé por qué, de repente, me ha venido a la cabeza esa escena, que se me ha quedado grabada justamente por sus palabras más que por sus imágenes (“para recordar…”). Quizá porque hace poco, en las fiestas de mi pueblo, asistí a un recital poético feminista y escuchar todos esos poemas recitados por mujeres, y algunos con imágenes abiertamente lésbicas, removió algo en mi interior: la inquietud secreta con la que, un día después de cumplir 20 años, abrí ese libro y descubrí a sor Juana Inés de la Cruz y a su lucha solitaria (e individualista) contra las convenciones.

Pero centrémonos en sor Juana, que con seis o siete años, sabiendo ya leer y escribir, se enteró de la existencia de universidades y le pidió a su madre que le “mudara el traje” y la mandara para allá. Esto no ocurrió: ella tuvo que conformarse con la multitud de libros de diferentes materias (latín, matemáticas, ciencias) que su abuelo tenía en su biblioteca y nosotras nos quedamos sin, quizá, la primera travesti documentada. Lo que sí que consiguió fue entrar, con 17 años, al servicio de los virreyes, y con ellos —admiradísimos de todo lo que sabía la chiquilla, tanto que le organizaron una encerrona en que juntaron a varios “sabios” de la época y ella los dejó a todos patitiesos con sus conocimientos y su dialéctica— estuvo hasta los 21 años. Entonces se quedó sin trabajo y se planteó qué hacer con su vida. Ella quería dedicarse al estudio y a las letras, ¿pero cómo hacerlo siendo soltera y sin medios económicos? La opción más viable y común en la época habría sido el matrimonio…, cosa para la que ella tenía “total negación” (palabras textuales de Juana). Por eso decidió añadir el “sor” a su nombre, así que, sin vocación religiosa alguna, entró en un convento de las Carmelitas, del que salió pitando (y teóricamente enferma) a los tres meses, para colocarse de nuevo, durante dos años, al servicio de los nuevos virreyes: los marqueses de la Laguna.

Fueron estos dos años con los marqueses de la Laguna, antes de que ingresara definitivamente en un nuevo convento —el de las Jerónimas—, en los que se inspira la película que he mencionado y los que dieron pie a las elucubraciones sobre el posible lesbianismo de Juana, que escribió muchos poemas dedicados a la marquesa María Luisa…, “Lisi” para las amigas (¿y las amantes?).

¡Ay, qué os puedo decir! No voy a negar que me encantaría creer esa historia: me imagino a Juana enamorada secretamente de su marquesa, me la imagino escribiendo el soneto que a mí me enamora y que está dirigido no a Lisi sino a un anónimo y tierno “mi bien”… Sin embargo, la manera tópica de escribir poesía en esa época conduce a pensar que ni el Fabio de algunos de sus poemas (obviamente…) ni el “mi bien” de algunos otros, más íntimos, fueron en realidad destinatarios de carne y hueso.

Con todo, pese a lo mucho que me he mordido la lengua (y las uñas y las páginas) para no titular este artículo como “Sor Juana, la monja lesbiana” (no me negaréis que tiene ritmo…), la figura de Juana Inés de la Cruz merece reivindicarse, sin lugar a dudas, como una de las primeras feministas de la Historia.

Juana quería estudiar en un mundo en el que solo estudiaban los hombres y quiso escribir en una época en la que la mujer era solo un mero objeto poético. Recibió muchas críticas por ello, de las que se defendió con uñas (y páginas) y dientes. Pretendieron prohibirle que estudiara, cuando estaba ya en el convento. La obligaron a “malear adrede” su letra, porque una caligrafía tan buena como la suya era impropia de una mujer. Su director espiritual, obsesionado con la falta de vocación religiosa de la monja, la acabó abandonando al no conseguir que al menos cejara en su afán por la escritura. No lo consiguió porque Juana continuó publicando sus poemas, con los que puso de patas arriba el panorama literario de la época y se adelantó siglos a otras compañeras de letras: por fin, en la poesía amorosa la mujer dejó de ser un elemento pasivo para convertirse en sujeto poético.

Sin embargo, dos años antes de su muerte, Juana tiró la toalla. Puso fin a su actividad intelectual y vendió sus libros para que, con las ganancias, se diera limosna a los pobres. Y murió mientras atendía a sus hermanas de convento durante una epidemia letal.

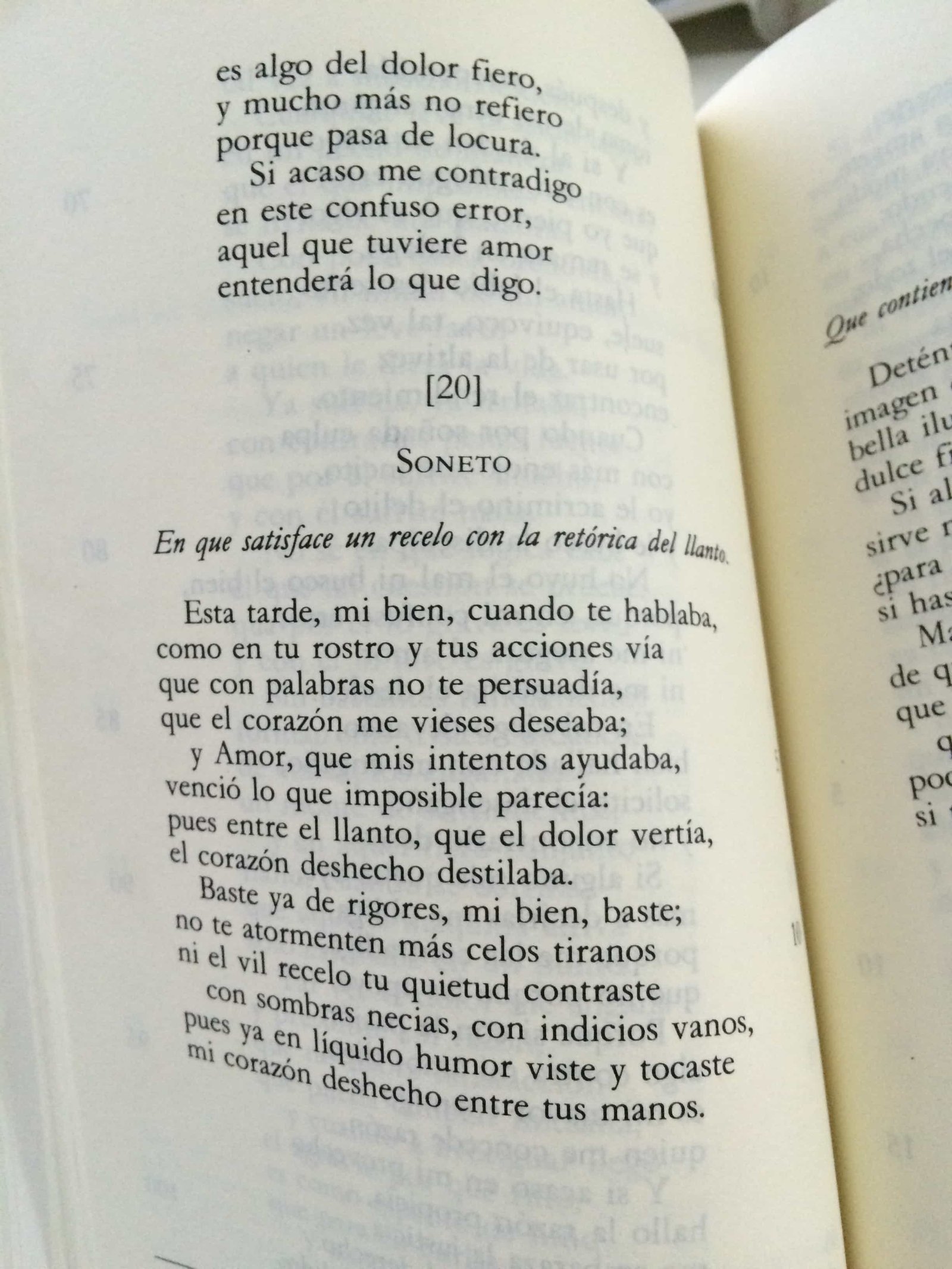

Ojalá no se hubiera rendido en su lucha feminista —solitaria, incomprendida por hombres y mujeres, pero feminista— y hubiera alcanzado otro final. Si el suyo fue lo bastante digno, que cada cual lo juzgue. Yo, por mi parte, seguiré pensando que, en ese soneto en que la poeta llora ante su “bien”, las lágrimas derramadas tocaron manos y tierra de verdad. Aquí os lo dejo, para recordar…

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba,

como en tu rostro y tus acciones vía

que con palabras no te persuadía,

que el corazón me vieses deseaba;

y Amor, que mis intentos ayudaba,

venció lo que imposible parecía;

pues entre el llanto, que el dolor vertía,

el corazón deshecho destilaba.

Baste ya de rigores, mi bien, baste;

no te atormenten más celos tiranos,

ni el vil recelo tu quietud contraste

con sombras necias, con indicios vanos,

pues ya en líquido humor viste y tocaste

mi corazón deshecho entre tus manos.