Anteayer vi la película española Morir, que nos hace reflexionar sobre el brutal instinto de supervivencia que tenemos lo seres humanos: tanto del que sabe que se muere de forma inminente y quiere persistir, como del que sobrevive (aún) y prosigue su camino asumiendo la ausencia del otro; una ausencia que en la película se plasma —o eso interpreté yo— con la soledad en el lecho (el de vida) y el hueco que deja en tu pecho y en tu cintura ese brazo que no volverá a rodearte ninguna noche más.

Ayer, en cambio —o “además”—, vi la película Coco, que habla también de morir, pero no de morir del todo. En Coco, la memoria de los vivos nos salva de lo irreversible: la desaparición o “el viaje definitivo”, en palabras de Juan Ramón Jiménez. En Coco la muerte es dulce siempre que los otros te recuerden, porque ese recuerdo te garantiza una segunda “existencia” en un mundo paralelo al que iremos a parar todos y en el que, eventualmente, recuperaremos el calor y la protección de ese brazo que nos rodeaba al dormir.

La mayor condena del ser humano sea quizá la conciencia, casi desde el momento en que nace, de que su desaparición se acerca inexorable. Quizá por eso, para compensar esa sombra que llevamos siempre pegada a la mirada, existe la risa y el humor. Quizá por eso también exista el amor y el arte, y un dicho que propugna el plantar un árbol, el escribir un libro y el tener un hijo como hitos indispensables en la vida humana: plantar, escribir, amar para perdurar en la savia y en la memoria de los otros.

A las que no tenemos hijos, y hemos plantado poco, solo nos queda el arte para evitar la desaparición inminente: escribir, pintar, cantar…, para realizarnos, sí, para cumplir nuestros sueños, pero también para abrazar la ilusión imposible de la eternidad. La ilusión de pensar que esas calles que ahora pisamos conservarán aún el aroma de nuestras almas cuando nuestros pasos no las pisen más, así como nosotras seguiremos agarrándonos a la estela de ese brazo que por las noches nos rodeaba con su amor.

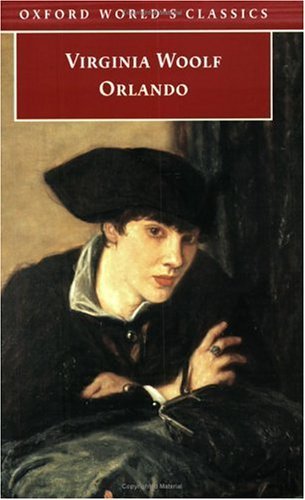

Probablemente Virginia, aun sin descendencia, siga viva en ese mundo paralelo de Coco, como sigue viva en la memoria de muchos de nosotros, más aún ahora que se estrenará la película Vita y Virginia, basada en una obra de teatro que recrea la historia de estas dos mujeres.

Las que no somos Virginia podremos fomentar su recuerdo, podremos pisar estas calles que ahora pisamos, podremos aferrarnos a ese brazo, si lo hay, que ahora nos transmite su calor. Y luego… Luego nos iremos; como Ekai, que se fue demasiado pronto. Y los pájaros seguirán cantando.