Amor es justamente lo que se echa en falta en esa isla que, tras haber ejercido de anfitriona para cientos de miles de refugiados que arribaron en ella durante el 2015, se ha convertido ahora, por culpa del acuerdo UE-Turquía, en un “centro de detención” en el que se identifica y registra a los posibles solicitantes de asilo y se los embarca de nuevo para enviarlos a la Grecia continental, sin informarlos de su destino final. Y es que parece ser que Europa le ha cerrado la puerta a los refugiados sirios y ha externalizado el “servicio de acogida” encargándoselo a los turcos, que, si se portan bien, pronto podrán ingresar en el club de los europeos. Porque la misma Europa que llora, con razón, por las víctimas de los atentados en Bruselas es incapaz de empatizar igual con las víctimas de la guerra en Siria.

A veces se nos olvida, a los gobiernos y a nosotros, que los refugiados son personas que se han ido de sus casas huyendo de un conflicto armado. Son personas que van al exilio, y el exilio no debería resultarnos algo ajeno o indiferente. Han sido muchos los españoles exiliados a lo largo de la historia, y han sido más los sudamericanos que tuvieron que escapar de las dictaduras de sus distintos países. Por eso hoy quiero recuperar la figura de Cristina Peri Rossi, uruguaya (y, por supuesto, croqueta) que se vio obligada a huir de su Montevideo natal y que fue a parar a Barcelona. “Partir es siempre partirse en dos”, dice ella y explica en un poema que su huida fue tan rápida que no tuvo tiempo de mirar qué se llevaba, pero que, si hubiera podido, se habría llevado consigo al perro. Ella metió en la maleta papeles, muchos papeles, sin saber exactamente si podría llenarlos de palabras o si el exilo le cercenaría la capacidad de escribir. Y cruzó un océano que la condujo a Barcelona y un tiempo a París y de nuevo a Barcelona, ya para quedarse, cuando Europa aún no cerraba sus puertas; para quedarse en Barcelona y añorar siempre su tierra porque, no lo perdamos de vista, el exilio nunca se elige.

Creo que cualquier persona europea que lea el poemario Estado de exilio (¿o de auxilio?), de Peri Rossi, podrá comprender el sentimiento de pérdida, de desmembración, del que huye por miedo de su casa y alcanza un lugar nuevo y extraño; ¿pero qué sentirán aquellos que, habiendo huido, se encuentran con las fronteras cerradas, incapaces de alcanzar ningún sitio?

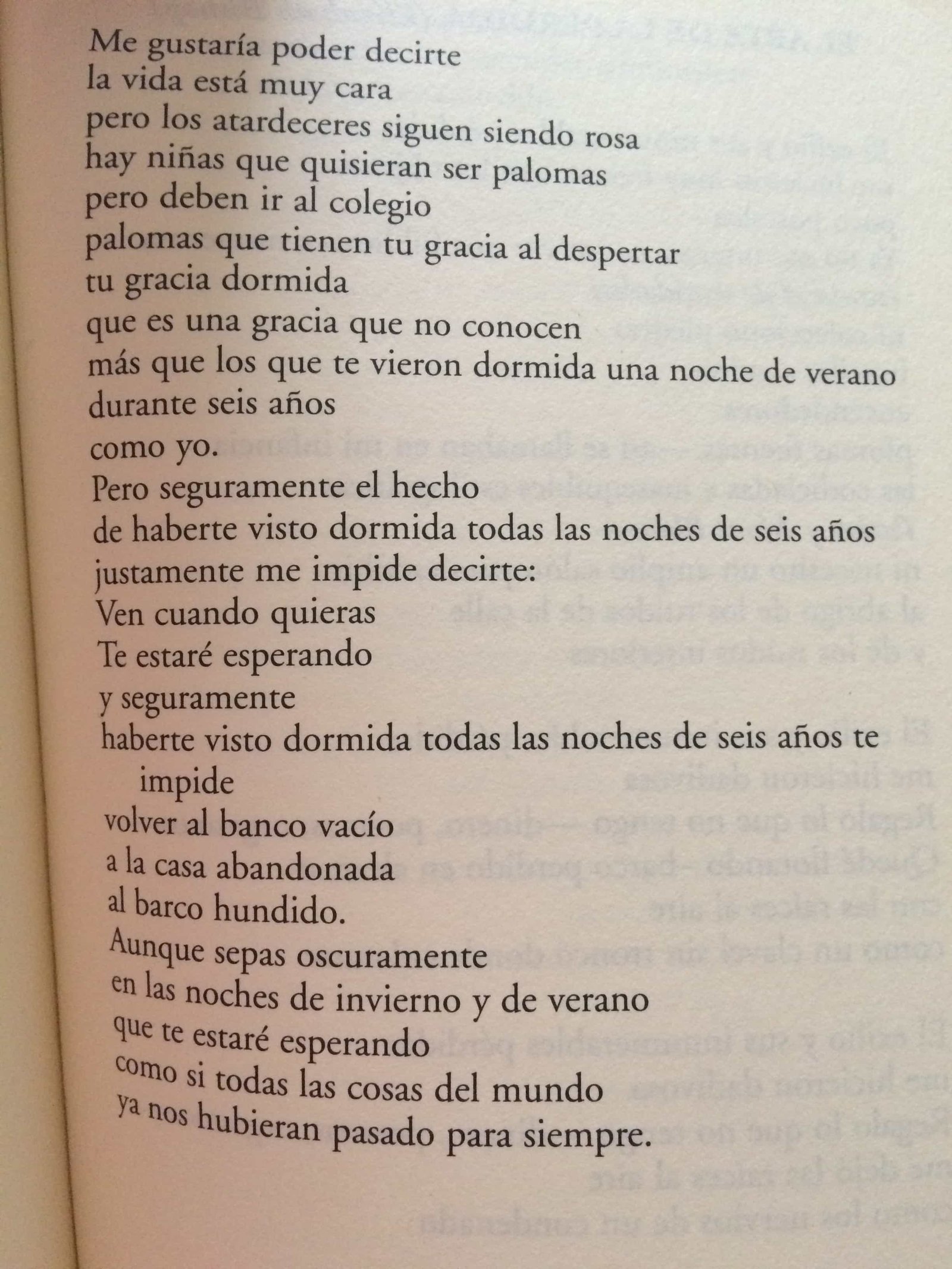

A Cristina Peri Rossi, como a cualquier otro exiliado, la salvó el amor: enamorarse de una persona y, en su caso, una mujer oriunda de la tierra extraña permite sobrellevar el dolor de la pérdida y echar nuevas raíces (“Creo que por amarte / voy a amar tu geografía (···) Creo que por amarte / voy a aprender la lengua nueva (···) Las ciudades solo se conocen por amor / y las lenguas son todas amadas”).

Me pregunto qué amor encontrarán los refugiados —los exiliados— sirios y en qué tierra. Me pregunto qué cargarán en sus maletas. Quizá alguno eche de menos a su perro y quizá otro lleve un pliego de papeles en blanco por si algún día puede escribir.

(He extraído los versos de Peri Rossi de la siguiente edición: Cristina Peri Rossi, Estado de exilio, Visor Libros, Madrid, 2003).