En cualquier caso, yo sí creo en el amor: un amor circular, con finales y comienzos y finales y comienzos, pero amor al fin y al cabo.

Es el tipo de amor que muestra un vídeo precioso, difundido por una asociación LGTBI de cuyo nombre no quiero acordarme (¡lo siento!), en el que se ven parejas homosexuales enamoradas, parejas heterosexuales enamoradas y niños preguntando a sus padres (heterosexuales) si dos hombres o dos mujeres pueden enamorarse. Y en la respuesta está la clave de todo, la clave del cambio que aún no ha llegado.

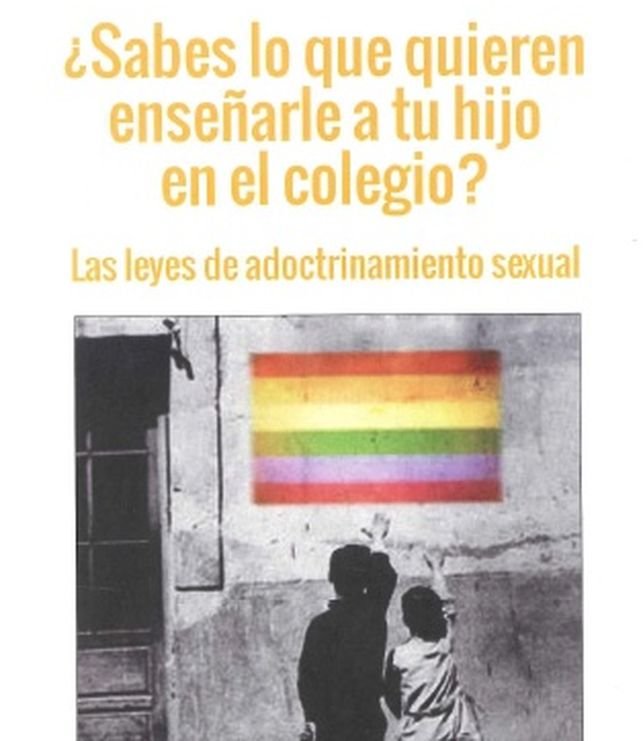

Se equivoca la asociación ultracatólica HazteOír pensando que, al enviar folletos homófobos a los centros educativos (de aquellas diez comunidades autónomas con leyes que protegen los derechos LGTBI), conseguirá destruir la supuesta normalización de la homosexualidad que se produce en los centros de enseñanza pública.

No es así: por muchos libros de texto que muestren la diversidad afectiva y sexual existente, por muchos libros que se hagan eco de las diversas unidades familiares posibles, por muchos profesores esforzados que afirmen que el amor no depende de géneros, la llave de la “normalización” seguirá estando en manos de los padres y de las madres y de las palabras que dirigen a sus hijos.

Recuerdo que, hace dos años, en mitad de una clase (creo que estábamos escribiendo cuentos), un alumno dijo que dos hombres no podían enamorarse porque eso era antinatural. Yo le dije que sí que podían enamorarse y le pregunté que quién le había dicho eso. “Mi padre”, contestó, y me dejó sin argumentos.

No digo, claro está, que la labor de normalización que pueda hacerse desde la enseñanza pública no sea necesaria. Por supuesto que lo es, y el envío a los colegios de folletos homófobos (con el título “¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual”) resulta un ataque rastrero y aberrante contra el mero intento de ofrecer una educación inclusiva con respecto de lesbianas, gays, transexuales e intersexuales.

No obstante, la clave del cambio sigue estando en los padres, esos nuevos padres jóvenes que, al juntarse con otros, no pueden resistir la tentación de lanzar al aire el tópico deseo: “Ay, mira, vuestra hija y nuestro hijo tienen la misma edad, ¡a ver si se hacen novios de mayores!”. Porque, claro, la posibilidad de que la hija sea lesbiana o de que el hijo sea gay no se les ocurre, o la posibilidad incluso de que quieran permanecer solteros. Nos aferramos, con comentarios como ese, a los andamios sociales construidos hace siglos porque resulta cómodo y fácil, porque resulta seguro, porque tirar abajo los andamios es lanzarse al vacío de lo nuevo y lo desconocido. Por eso, también, cuando entramos en una juguetería, nos dirigimos a la sección de niños o a la sección de niñas. Y los pocos padres y las pocas madres (como me ha confesado una amiga mía) que se cuestionan la existencia de esos dos espacios separados sienten la inquietud de caminar por el aire, sin andamio que valga, cuando tienen la osadía de buscar un balón o una moto para su hija.

Por eso, la clave de la igualdad está en los padres y en esos nuevos niños que crecerán sin la necesidad de usar la palabra maricón como insulto o apelativo despectivo; esos niños que comprarán ropa de otros colores más allá del rosa y del azul; que elegirán para sus hijos juguetes que les gusten y que obligarán a las jugueterías a reorganizar sus secciones; esos niños que creerán en el amor y que sabrán que este, igual que la plastilina que ahora moldean, puede adoptar muchas formas.